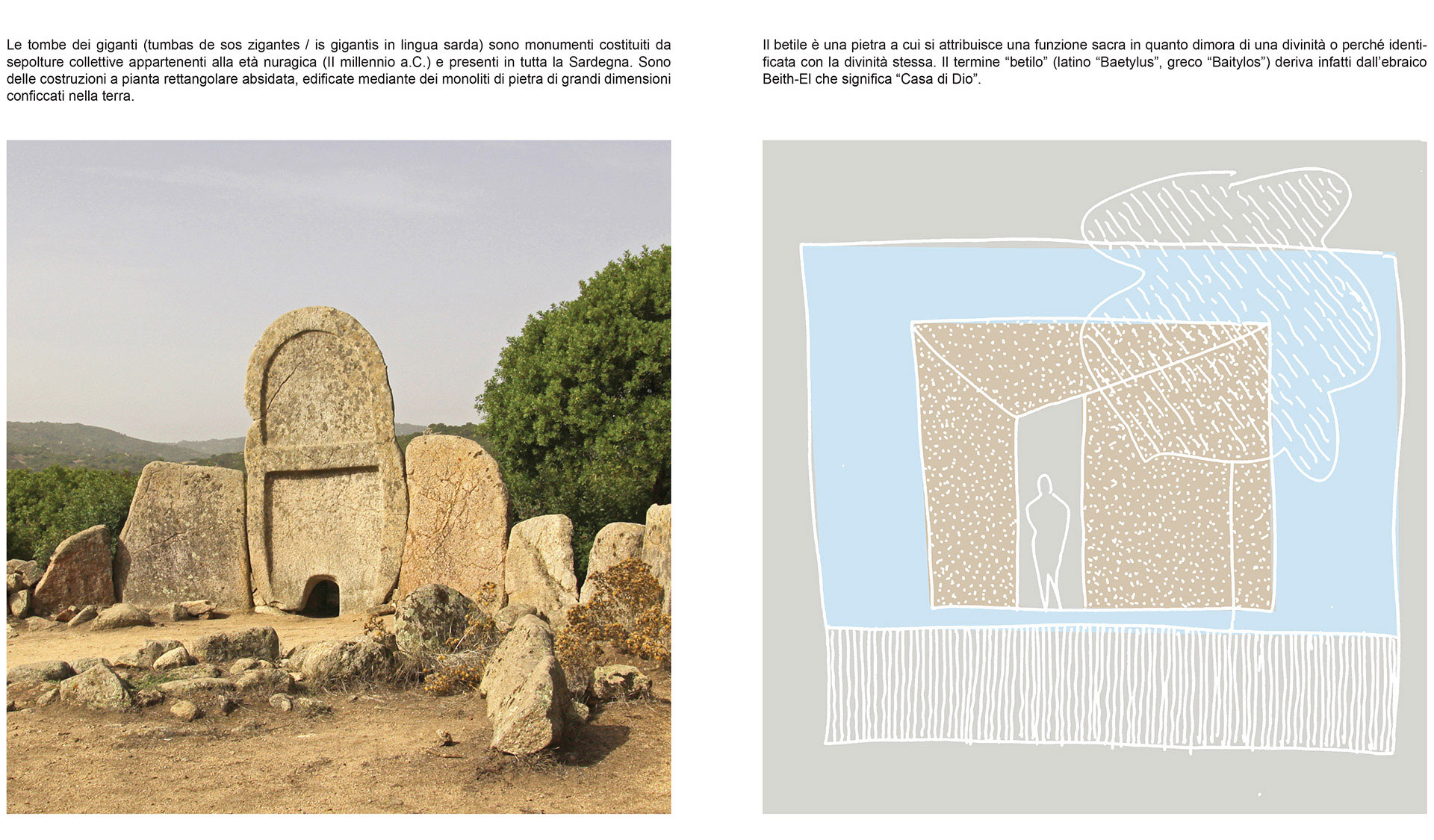

Ci sono tanti racconti in questo progetto, tanti ricordi e un senso di appartenenza a un territorio che non si assopisce col tempo. C’è la storia, quella antica, che racconta di civiltà animiste la cui vita era scandita dal passare delle stagioni dei raccolti e la cui morte iniziava nelle case delle fate scavate nella pietra, le domus de janas diventate poi nel tempo “tumbas de sos mannos”, le tombe dei giganti in lingua sarda. L’ingresso attraverso una piccola apertura ricavata in una grande stele di pietra che segna il passaggio verso la nuova vita, il ritorno alla madre terra. “Passavamo sulla terra leggeri come acqua, come acqua che scorre” scrive Sergio Atzeni tra storia e mito di popoli senza memoria, che non ci hanno lasciato racconti se non quelli eterni scolpiti nella pietra e nel bronzo.

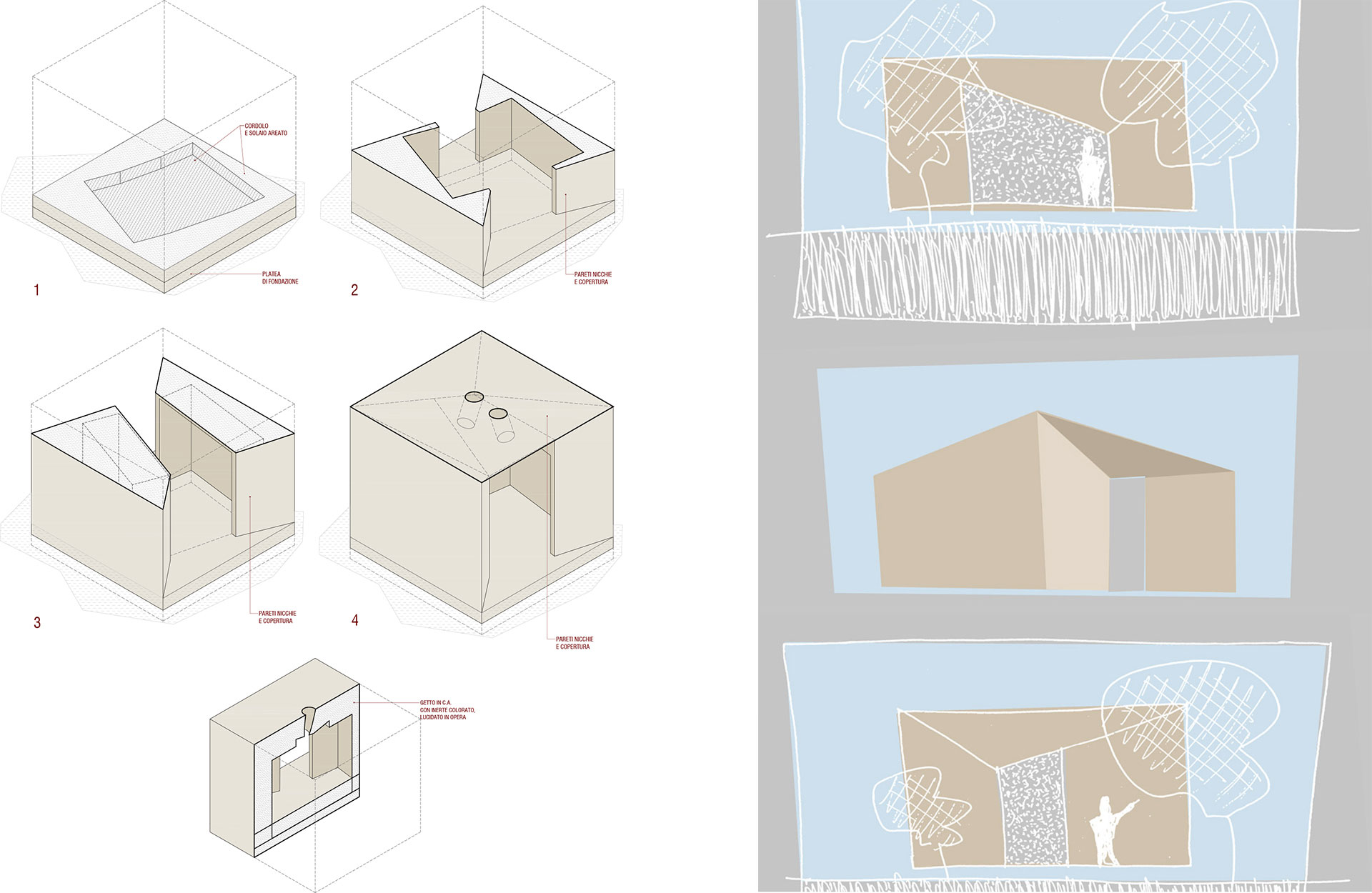

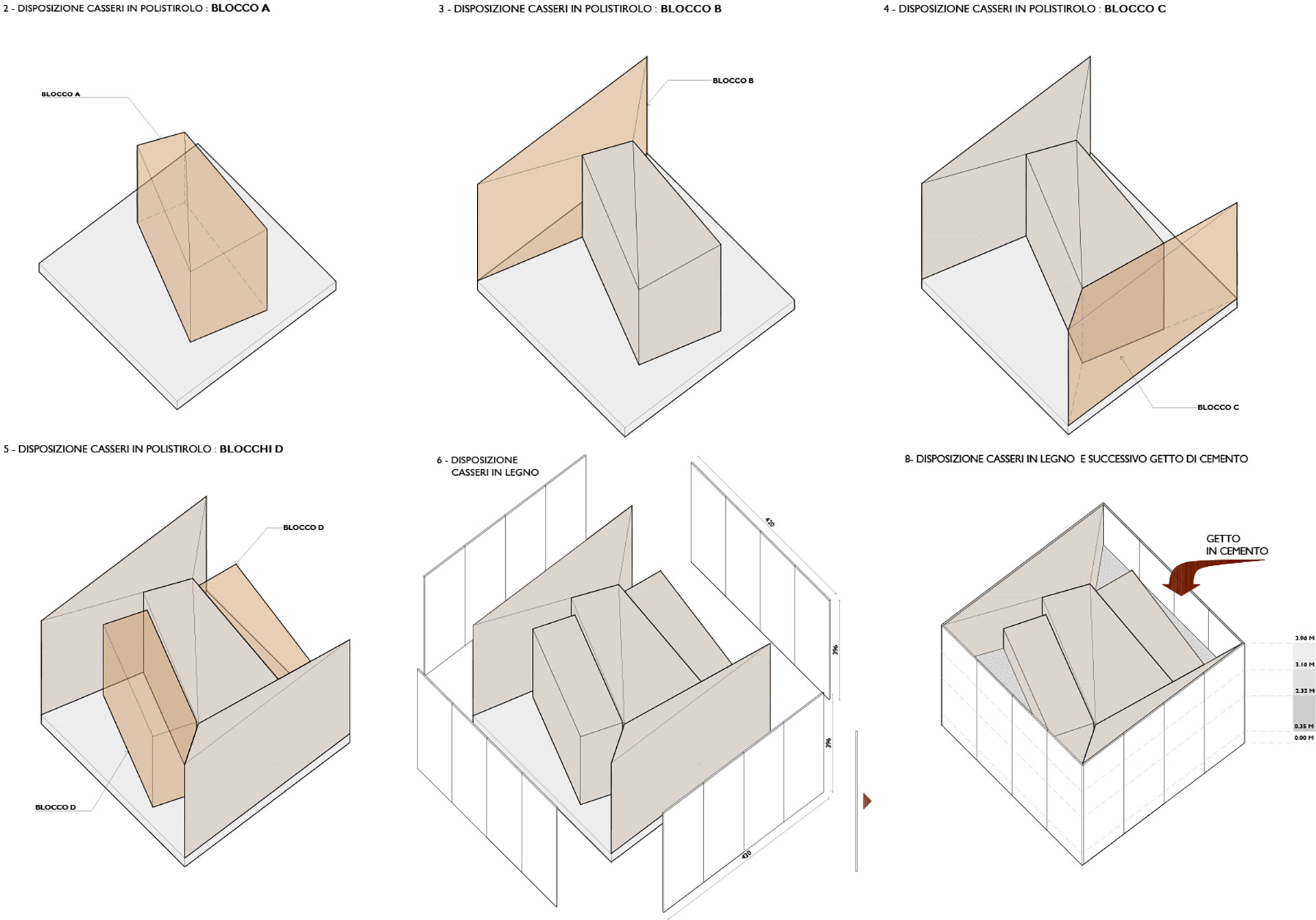

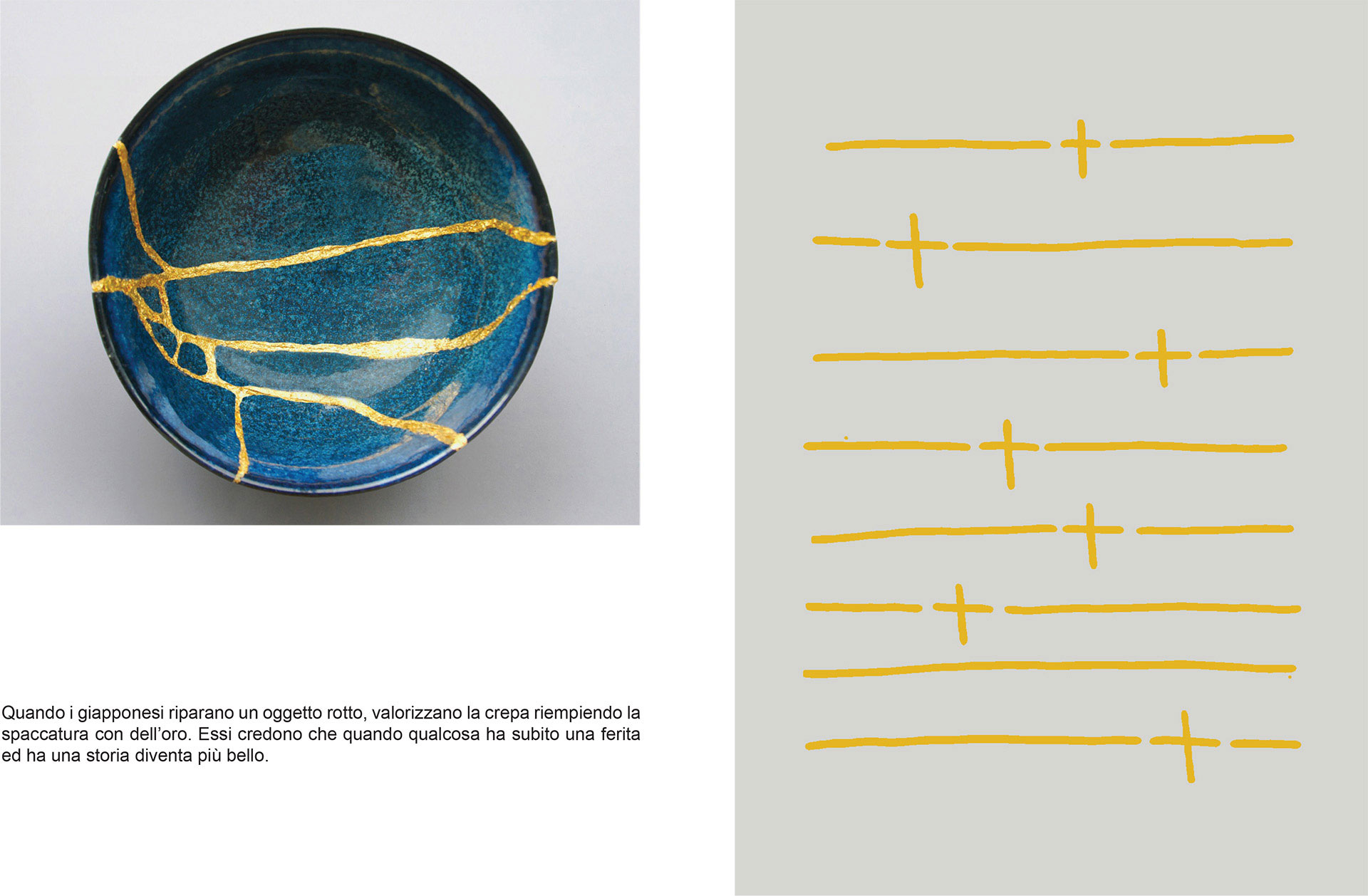

È un dolmen questa cappella, una porta aperta verso la madre terra, un volume di cemento bianco e pietra rossa di Arzachena scavato con linee geometriche pulite e precise come quelle dei pozzi sacri. La superficie liscia e lucida all’interno per riflettere la luce che si insinua dalle aperture, ruvida e materica all’esterno per proteggere la casa dai demoni. È possente e fragile allo stesso tempo, come la vita, ha bisogno di sostegno, un filo d’oro tiene insieme il volume di cemento, interrotto da croci, come se un tempo fosse stato rotto e poi ricomposto. La fragilità del kintsugi che ci insegna che quando qualcosa, o qualcuno ha subito una ferita la sua storia si arricchisce, e che questa storia diventa più bella col passare del tempo.